子どもの速読教室ってのが日本全国にわんさかあります。

どれもパソコンの画面を眺めるだけで速読が身につき、学力が上がるとうたっています。

流派は3つ。源流は1つ。

これら3つの流派それぞれから過去に相談を受けていますが、ちゃんと自分たちの力で速読指導の問題を解消できたのか気になるところです…

それはさておき、今日の話題は「本当に役に立つ子ども向け速読ってどんなものなんだろう?」というお話。

パソコンの画面を眺めていれば大丈夫!本をぱらぱら眺めるだけで読書力が身につく!…なんていう意味のないトレーニングはそろそろ卒業させませんか?

子どもの速読指導に何を期待してる?

速読指導に人気が集まるのは理解できます。

- 速く読めればたくさん読める。たくさん読めれば、きっと国語力が上がるはず。

- 速く読めれば、長文を読むテストで時間に余裕が生まれるはず。

そんな無垢な期待が、保護者にはあるわけです。

実際、私のところに寄せられる「子ども速読」に関する相談は、この2つに大別できます。

しかし、ちょっとしたトレーニングをやらせたからといって速読力が上がるわけではありませんし、速読力が上がったからといって学力が上がるわけではありません。

実際の速読の効果とは?

読書スピードというのは次の3つの要素で決まるとされています。

- 読書力(もしくは文章の難易度)

- そのジャンルの知識

- フォーカス(読書の目的)

速読でたくさん読んだら読書力が上がるなんてことはなく、読書力があるから速読が可能になるのであって、因果関係が逆なのです。

そして、読書力も関連する知識もないのに速読させるということは、適当に処理しているだけってことになります。

だから、上記のような(2種類の)期待を持って子どもに速読させようと思っていらっしゃるのであれば、次の事実を受け止めた上で学ばせるかどうかを考えてください。

基本的にもともと読解力が高い子や読書量が豊富な子でない限り、速読は学力向上や入試の得点アップには結びつかないと考えるべき。

実際、15年ほど前の話にはなりますが、速読コンクール的なものを主催している団体から相談を受けました。

実は速読コンクールの上位者が成績優秀者というわけではありません。

どうしたら速読力を成績向上につなげられるのか分からないので、コンサルをしてもらえませんか?

要するに「塾で指導している速読の技術と学力は無関係」ということなんですよ。

速読に、どう取り組ませるのが有効?

じゃぁ、子どもに速読を学ばせるのは無駄なんですか?

いえいえ、そういうワケでもないんですよ。

速読をマスターすることで大きなメリットがあることも確かです。

正しい速読技術を修得することで、読書が捗り、読書量が増えて、知識・興味が広がっていくというメリットがあります。この影響というか効果は絶大です。

ただ…

速読をマスターして本をたくさん読んだからといって、語彙が増えたり読解力が上がったりすることはない!

というだけです。

子どもに「価値のある速読スキル」を身につけさせようと思ったら、どういったスタンスで取り組ませればいいか?

読書教育研究に携わりつつ、子どもから社会人まで幅広く速読講座を主催している私からのアドバイスは次のとおりです。

0.読書スピードアップに必要なこと

読書教育研究で、読書スピードを向上させるための方法として有効とされている要素は主に次の3つです。

- 語彙力を付ける

- 読解トレーニングをする

- 読書の目的を明確にする

このうち最後のものは、読む時の心がけですので、スキルを身につけるために必要なのは前二者ということになります。

ですから、①②の2つを高められるような読書が必要ということになります。

さらに、④情報処理のリテラシーを高める、⑤集中力を高める、という要素も読書スピードを高める上で重要と考えられます。

これらの観点から、次のような3つの取り組みが「本当に価値のある速読スキルを身につける」ためのトレーニングとして有効だと考えられます。

1.地道に本を読ませる

読書力を付けさせたければ本を読ませるしかありません。これは上記①・②に直結する要素です。

ただし、闇雲に本をたくさん読ませても読書力は育ちません。むしろ、読み流れたジャンルを多読することで、読み方が雑になっていき国語や算数の文章問題の成績が下がってくる事例がいくつも報告されています(科学的なエビデンスになるほどではありませんが)。

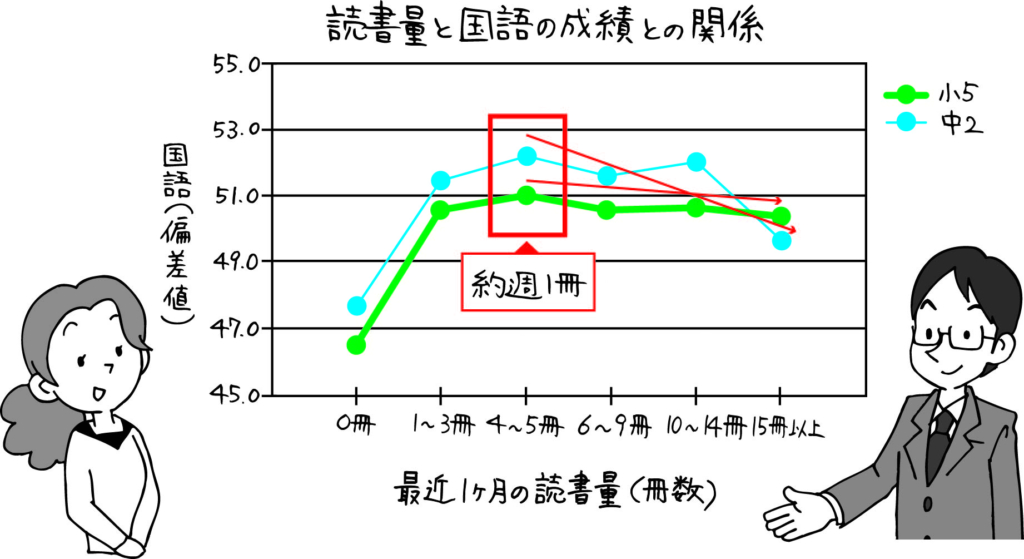

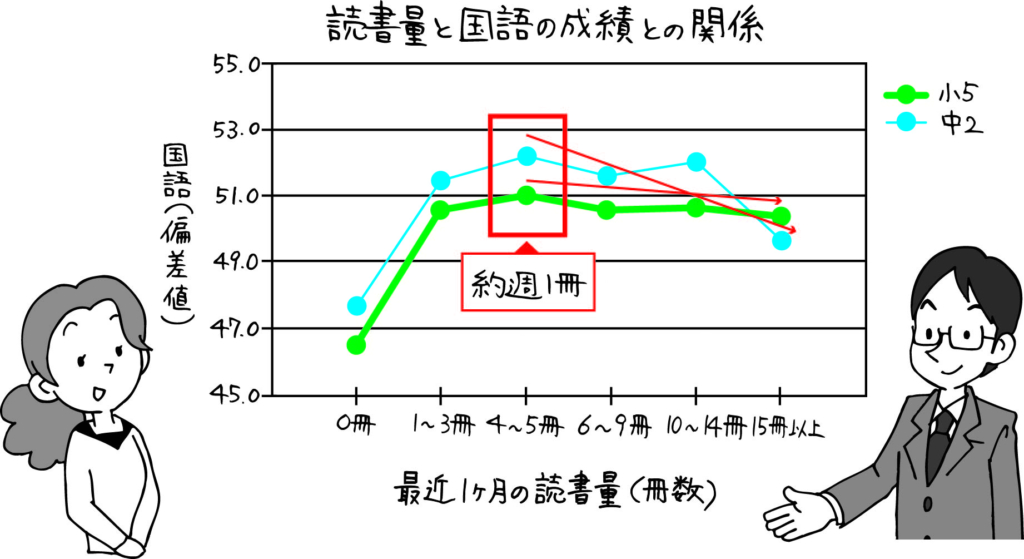

ちなみに下の図は、ベネッセ教育研究所が公表している資料を基に作成した読書量と国語の成績の関係を示すグラフです。

これは日本の例ですが、アメリカの研究では「読書法、読書を通じて何かを学ぶストラテジーを身につけるくらいまでは、読書量と学力は無相関である」と指摘されています。そして、日米の様々な読書教育研究の知見から、次のような要素が読書力向上に効果があると考えられます。

- 様々なジャンルから選んで読ませる。

- 読んだ後に誰かとディスカッションする。

- 難しい本を何度も読む。

子どもに速読トレーニングをさせるよりも、日々の読書にこのような工夫を取り入れた方が効果的といえます。

参考になる具体的な取り組み

アメリカの小学校では、読書のジャンルを広げる工夫をしている先生が大勢いらっしゃいます。

それを紹介した記事がありますので、参考にしてみてください。

2.情報処理のリテラシーを高める

上記④の項目です。

海外の読書力(reading literacy)は、何も書籍を読み解く力に限定せず、雑誌やパンフレットなど、日常的に触れる文書を読む力、整理統合・活用する力としてとらえられています。自分の欲しい情報がどこに書かれているかを、様々な情報を手がかりに判断し、効率よく欲しい情報にアクセスすることは、非常に有用な読書ストラテジーです。

書籍であれば、見出し・グラフ・図・パラグラフ間のスペース、あるいは接続語など様々な情報を活用することで、欲しい情報に素早くアクセスできるようになります。

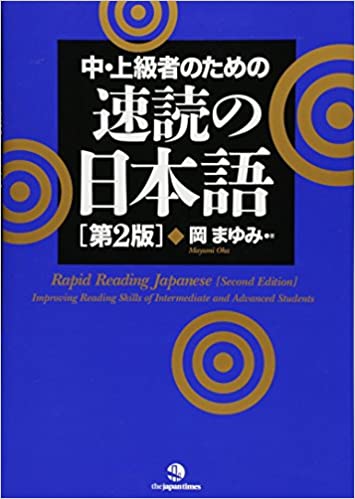

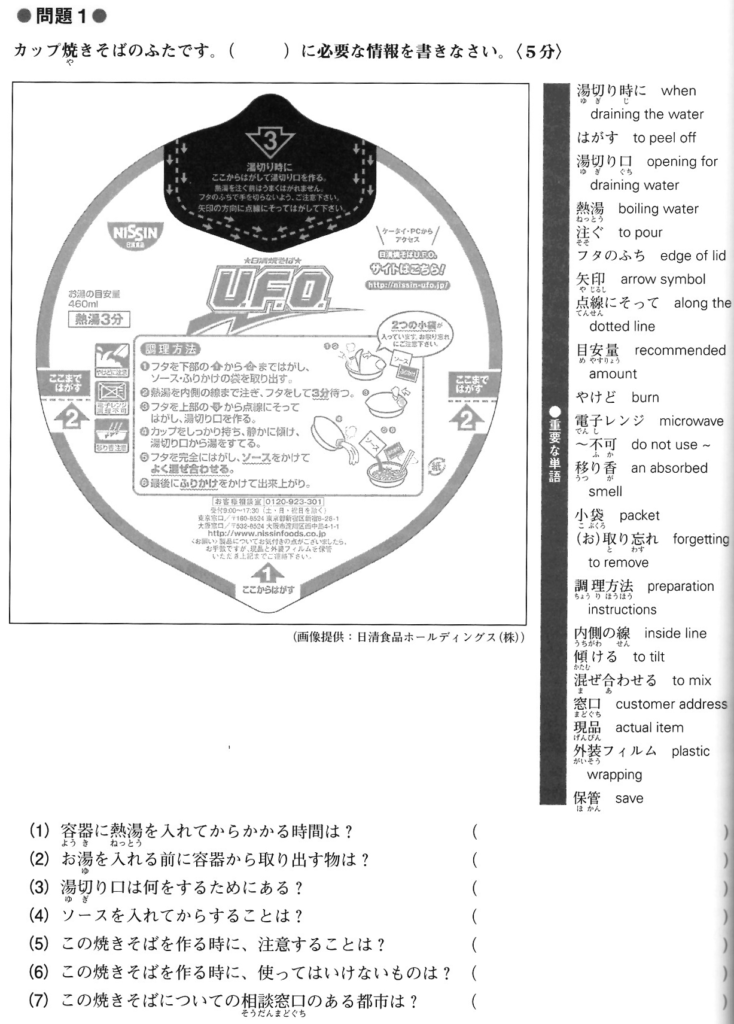

例えば、日本在住の外国人(英語ネイティブ)のための「日本語の速読」という書籍は、SkimmingやScanningといった「効率的な情報処理」としての読書技術を学ぶテキストなのですが、実に様々なコンテンツが収録されています。

- 東京駅「丸の内オアゾ」のフロアガイド

- 雑誌の電車内つり広告

- 文具メーカーのカタログ

- 葛西臨海水族館のWebサイト

こういった情報を読ませ、その後に情報を的確に捉えられているかテストをするという趣向です。

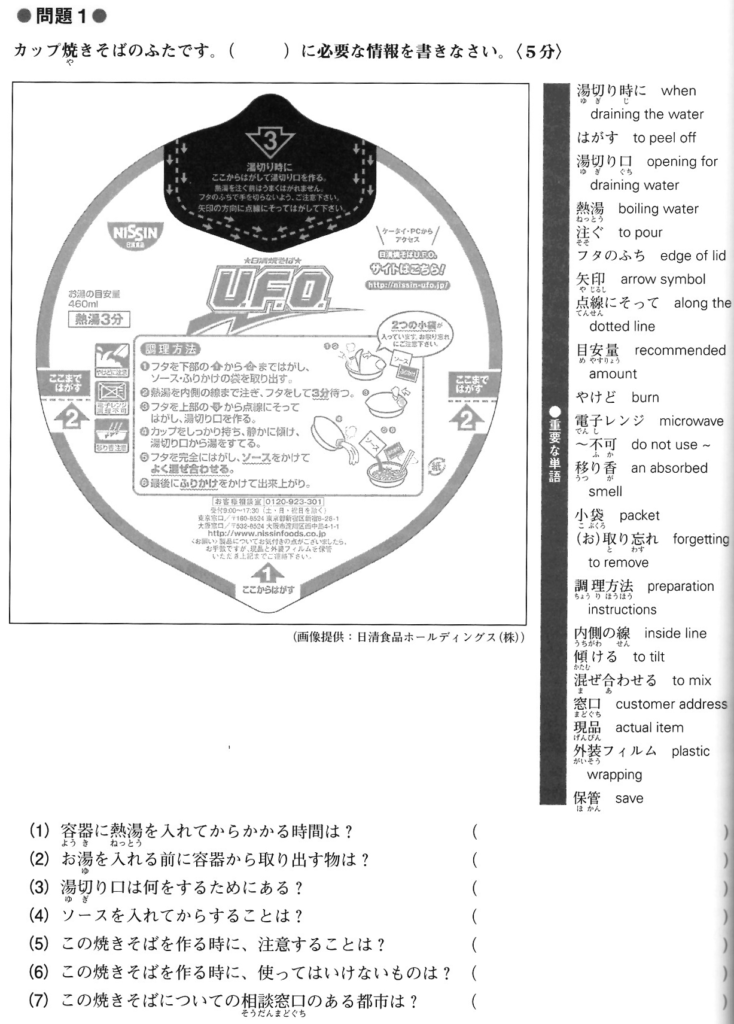

焼きそばUFOを速読せよ?!

その中に「焼きそばUFOのふたに書かれている説明を速読する」というテストがあります。

右側には「重要な単語」が掲載されており、独特の言い回しが何を意味するのか分かるようになっています。

そして、日本人なら当たり前の手順などについて7つの設問が用意されており、間違いなくUFOを作ることができるか、何か問題があったときに問い合わせを入れられるかテストしています。

このようなトレーニングは、いわゆる速読とはテイストが違いますが、実践的な速読技術としては非常に有用であることは間違いありません。

ちなみに、ちょっと古い記事なのですが、2015年3月25日の日経新聞朝刊にこんな記事がありました。

■ネットで情報収集 子どもは苦手

子どもはインターネットで複数のウェブページから必要な情報を探し出すのが苦手──。文部科学省が小5と中2を対象に初めて実施した「情報活用能力調査」からこんな傾向が浮かび上がった。

(中略)

…あらかじめ整理された情報を読み取る問題は正答率が高かったが、複数のページから目的に応じて情報を探し出す問題の正答率は低かった。

この記事からも、ただ速く読むトレーニングだけで「速読」をとらえてはいけない、ということがお分かりいただけるかと思います。

3.集中力を高める

ここまでが読解力・情報処理力を高めることで、読書スピードをアップしようという方向なのですが、こちらは持っている読書力を最大限に引き出すための心身のコントロールです。

読書スピードを上げるために「集中力を高める」ことが必要というのは、恐らく誰しも納得できることだろうと思います。

しかし、実際の子どもたちの読書指導・速読指導に携わってみると、集中力を高めることと同じくらい、「過度にがんばろうとしてしまうのを解除する(リラックスさせる)」ことの重要性を感じます。

適度な集中力を作るためには座り方(姿勢)と呼吸を変えさせるのが一番です。

これについては、こちらの記事を参考にしてみてください。

読書の苦手意識から来る過度なストレスを取り除き、スムーズに読む力を手に入れるためには、書籍の同じ箇所を何度も音読するトレーニングが効果的とされています。

ことのばで実施していた子どもの速読トレーニングでは、これらの要素を組み込んだプログラムで指導をおこなっていました(コロナ以降中止しておりますが…)。即効性はあまりありませんが、確実に本を読む力、読解力が高まっていきます。

魔法のような、即効性がありそうな速読に夢を抱かず、長期プランで本当に価値のある取り組みをさせてください!