この読書の進まなさ…記憶に残らないし…

速読をマスターしたら悩みって解消するかな…?

速読を修得したいと思っているあなたは、ひょっとするとそんなふうに考えているかも知れません。

“読書の悩み”といっても色々。

その中のある部分は、確かに速読をマスターすることで解決できるしょうし、ある部分では難しいかも知れません。

では、速読修得によって何が実現できて、何が実現できないのか?

読書教育研究の視点、速読指導者の視点から解説してみたいと思います。

そもそも速読とは何なのか?

ここでの話は、あくまで速読の研究者として語るものであり、別に「速読なんてできっこない」という懐疑論でも、「しょせん、速読なんて役に立たない」という悲観論でもありません。もちろん、速読すげーぜ!みたいな速読信奉者的なスタンスでもありません。

速読とは読書スキルに過ぎない

ここで一度、他の速読業者さんとか書籍で語られている夢のような効果のことは完全に忘れてください。

そういう本に書かれていることは、一見科学的に見えるデータや説明が示されていたとしても、まったく意味がなく、速読の真実を伝えるものではありません。

まず私たちが理解しなければならないのは、速読というのは、読書の1つのスキルに過ぎないという、ある意味で当たり前の事実です。スキルというのは、使いこなせる技術であり、処理する能力です。

それを踏まえて、「だからこそ、どう活用しようか」という未来志向の現実的思考が必要なのです。

例えば「ワープロ」登場で文書作成はどう変わったか?

40年前(1980年代)、「美しく、読みやすい資料を手早く作りたい」と多くの人が思っていました。

そこにワープロが登場。新技術(ツール)ですべてが解決したかといえば、まったくそんなことはありませんでした。

「手が疲れる」、「時間がかかる」、「レイアウト変更が大変」──そんな悩みは解決し、恐らくは文書作成の次元は1つ上がりましたが、「どう表現したら、より的確に意図を伝えられるか」という一番重要なテーマが、よりリアルに現れたはずです。

よーし、MS-WORDが手に入ったから、あっという間に最高の資料(文書)が作れる!

恐らく、こんな夢見心地なことは誰も考えません。

「では、これをどう使いこなして、何を実現しよう?」── これが正常な思考回路です。

速読は身につけてからが始まり

速読もまったく同じです。

単に、読書が快適になり、時間が短縮できる「可能性」が手に入ったに過ぎません。

速読は、身につけてからが始まり ── このことを理解しておくことで、速読を身につけられないという悩みと、身につけたけど使えないという悩みを予防することにつながります。

「速読」をどう定義するか?

先に読書スキルであると書きましたが、ここからいきましょう。

速読とは熟読・精読と対置される概念であり、読書の目的や時間的制約により、読み方の一つとして読者によって選択されるものである。

── 石黒圭著『「読む」技術』

つまり、速読は読書の万能薬というよりは、「読書の目的や時間的制約」などから、最適な手段として採用されるオプションに過ぎないということです。当然、基本となるのは「あなたの読書力」であり、それを越えることはできません。

だったら速読なんて自分には無理じゃないか…!

「あなたの読書力」が速読を実現するための基本要素だなんて言われたら、ちょっとがっかりする人もいるかも知れません。

ですが、ご安心ください。

読書スピードというのは、まったく速読トレーニングを実現していない状態では、次の3つの要素の掛け算で決まるとされています(読書教育研究の中で、ですね)。

読書スピード=①文章の難易度×②目的(フォーカス)×③読書スタイル

①難しければ遅くなるし、簡単なら速く読めます。

②国語のテストなどで緻密に読みたい場合は遅くなるし、概要をざっとつかもうと思ったら速く読めます。

③小説を読むときのように、言葉を積み上げるような読み方をしたら遅くなるし、説明文を読むときのように、文章のコンセプト(見出し)を確認した上で中身を確認する(トップダウン処理)ように読めば速く読めます。

この考え方が基本となります。

では、速読はどのように実現するかと言いますと、

読み方としてトップダウン処理を前提とし(③)、文章の難易度(①)と目的/フォーカスに応じて(②)、柔軟に理解度とスピードのバランスを変えていく。

つまり、ミクロの精緻な理解を求める場合には、理解度を上げつつスピードを落とし、速さ(効率)を優先させる場合や、マクロの理解(構造の把握)にフォーカスする場合は、スピードを上げつつミクロの理解度を下げつつ読む…という具合に、理解の深さと流れ(スピード)のバランスをコントロールするわけです。

ここでのポイントは「フォーカスを明確にする」ということ。

速さを取れば何かが失われることを前提として、読書の目的や時間的制約を考慮した上で、効果を最大化できるように活用しよう、というわけです。このような考え方を「速読戦略(速読ストラテジー)」といいます。スキルを最大限活かしつつ、今の自分のレベルを超えていけるような効果的な手法を採用しようというわけです。

さらなる速さを実現するには?

ここで「速さ」の効果をさらに高めるために「心身のコントロール技術」のトレーニングをおこなうことになります。具体的には禅的な《鎮まり》をベースとした集中力と武道における《観の目付》を使いこなす技術です。

トレーニングの詳細は本題とずれるため、ここでは省略しますが、興味があればこちらの記事をご確認ください。

この心身のコントロール技術まで含めて、ここまで赤色背景の言葉「あなたの読書力」、「フォーカス」、「心身のコントロール」という3つを掛け合わせることで速読が可能になります。

ここでは「読書力」というざっくりとした言葉ではなく、そのベースとなる「認知の枠組み、長期記憶、文章理解のデータベース」という意味の言葉《スキーマ》を使って表現しますと…

速読=スキーマ×心身のコントロール×フォーカス

という式ができあがります。

つまり速読というのは基本的に自分の読書力をベースに、心身をコントロールして、難易度とフォーカスに応じてスピードを自在に変える技術であり戦略である、ということになります。

いつも通りの理解度でどのくらいのスピードが得られるかというのは「心身のコントロール」の修練度合いによって決まりますし、文章の難易度次第ですが、だいたい今のスピードの3倍前後と考えて間違いありません。(詳しくは以下の記事を参照してください。)

これを前提として、その速読の効果について見ていきましょう。

技術/戦略としての速読の効果的な活用法

あなたが速読にどんな期待をしているか分かりませんが、過度に期待し過ぎるとガッカリ感を味わうことになってしまいます。まずは、ここまでに解説した速読の定義から単純に言えることを列挙してみます。

- ゆっくり読んで理解できないものは速読できません。

- ゆっくり読めば分かることも、スピードを上げすぎれば理解できません。

- 速く読めば、言葉の繊細なリズムや響きは伝わらず味わいが消えます。

やけに現実的で夢も希望もない話に聞こえるかも知れませんが、その一方でこんなことも言えます。

- フォーカスを明確にすると、今まで読み取れなかった情報(文脈の整合性、概要など)が浮かび上がってくるようになります。

では、そこから引き出されるメリットを見ていくことにしましょう!

速読から得られるメリット

1.短時間で処理できる量が増える

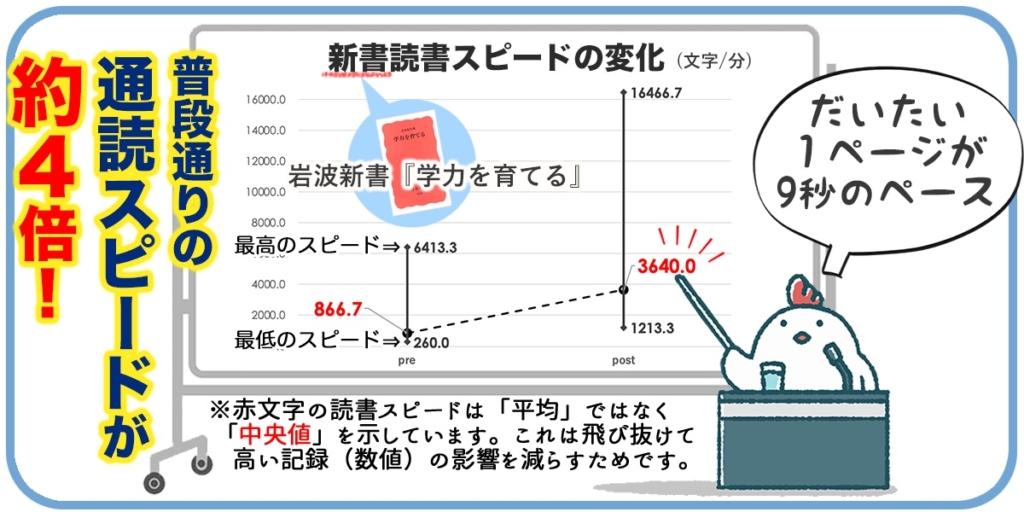

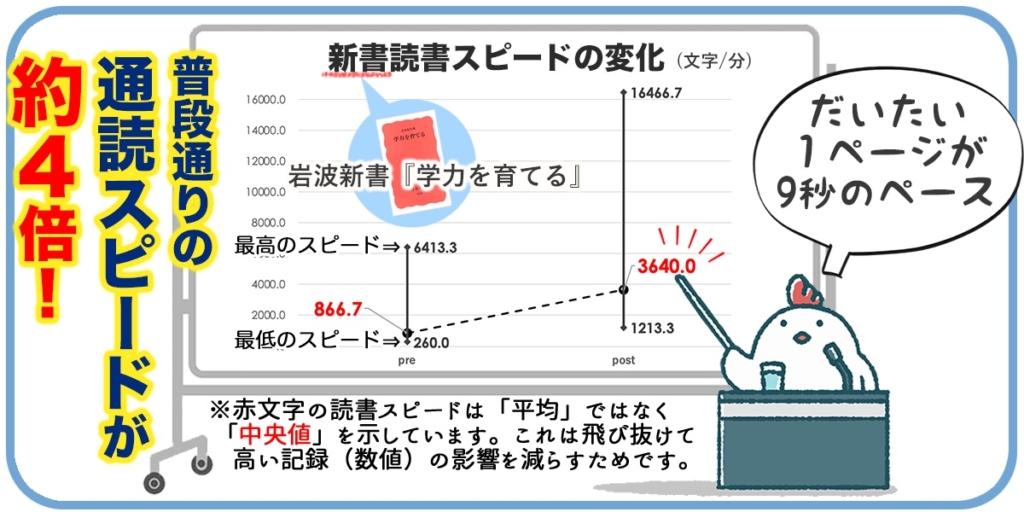

全国から集まってくれた大学生を対象とした研究講座での平均値(中央値)でしかありませんが、心身のコントロール技術などのトレーニングによって、これまでとほぼ同じ理解の手応えと記憶を保ったまま、読書スピードが約3-4倍になります。

これは「自分のスキーマで処理できる範囲のコンテンツ」であるという条件がつきますが、フォーカスのコントロールとの合わせ技で、読書にかかる時間を数分の1に短縮することが可能です。

これによって何が得られるかというと、次のようなものを挙げることができます。

- 隙間時間を有効活用できるので、読書が身近になる。

- 気軽に復習ができるので、間隔を空けて何度も読み返すことで、より定着が深くなる。

- 「読書って、手軽に学べて面白い!」と思えるので、本を読みたいと思えるようになる。

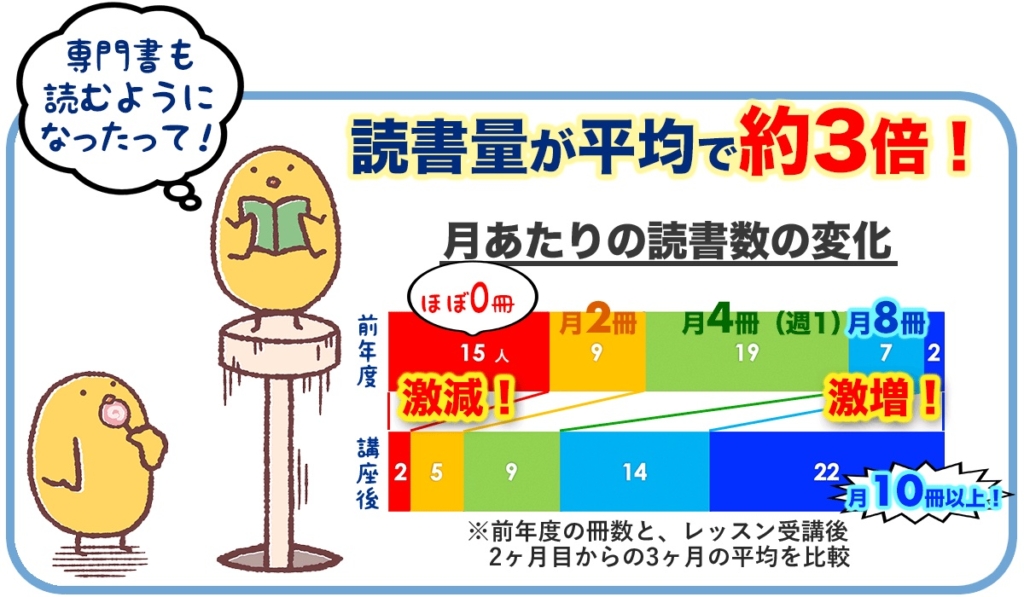

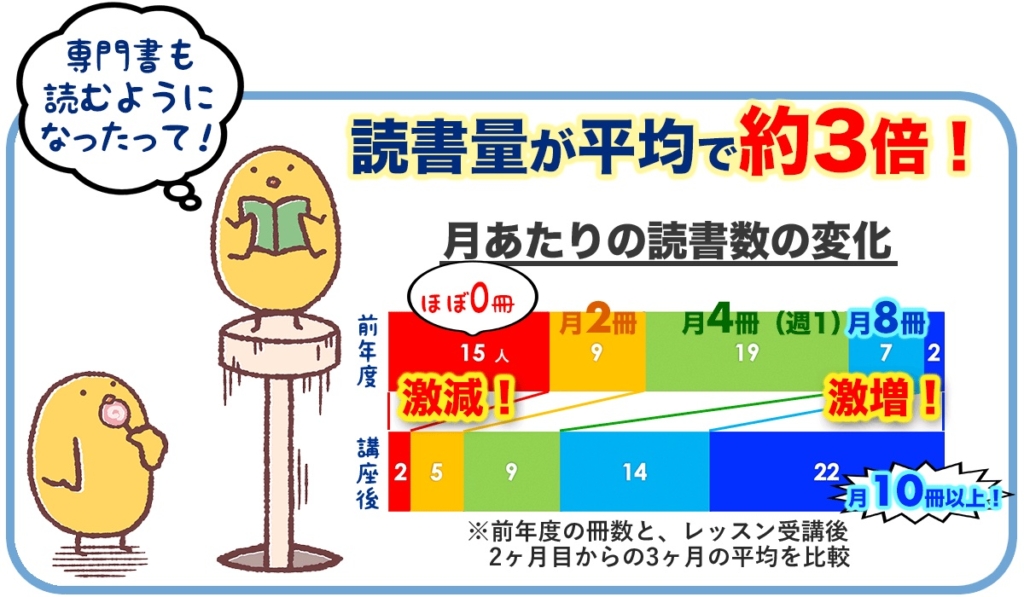

実際、上記、大学生の例でいえば、平均して読書量が3倍以上になっています!

2.全体像を把握でき、理解のレベルが上がる

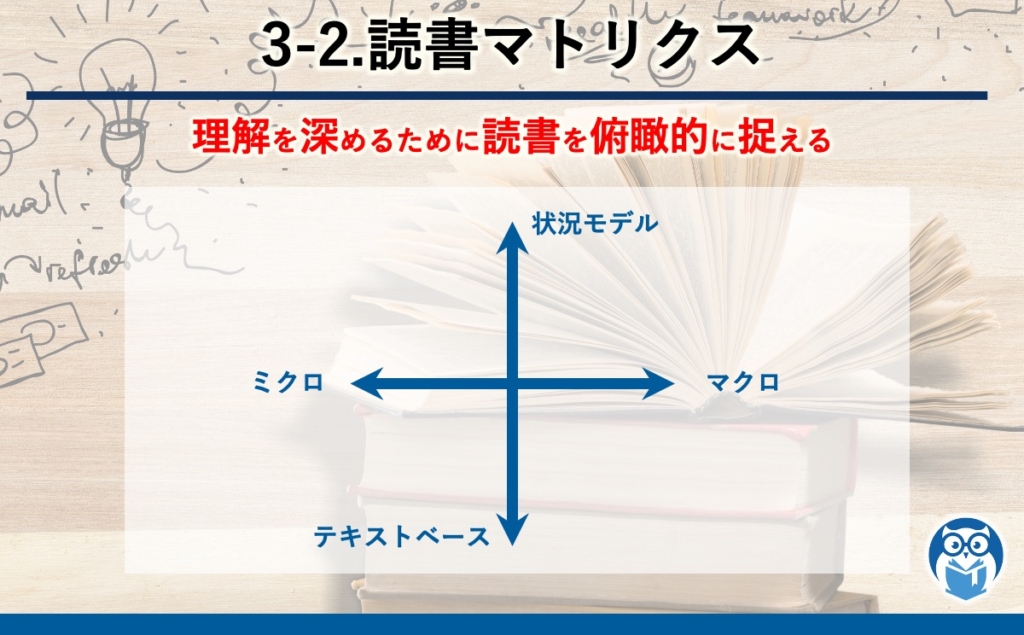

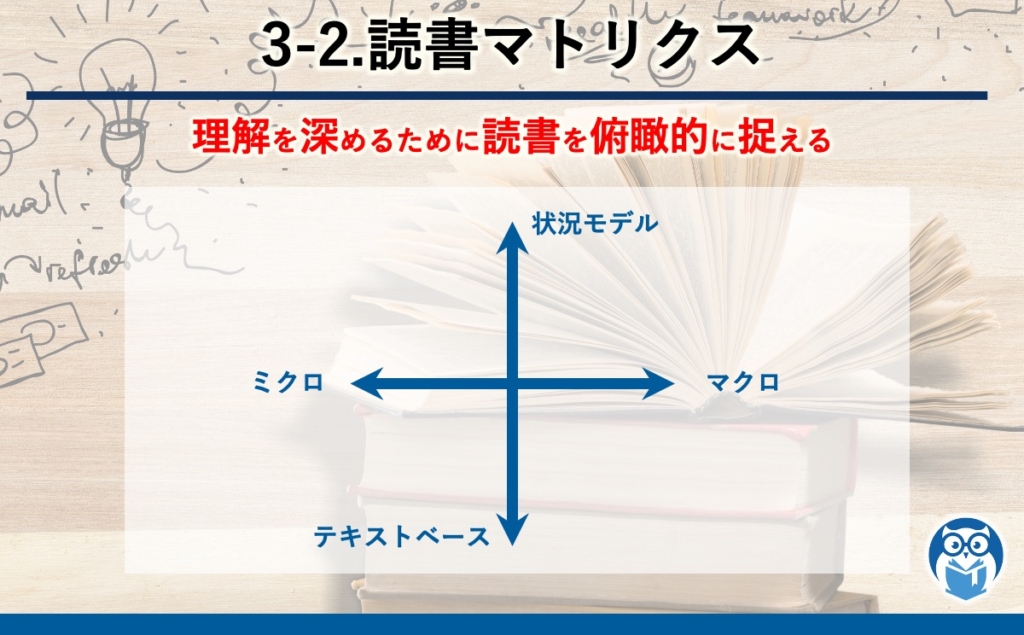

読書の理解というのは、細かく言葉を追えば追うほど、全体の理解が見えなくなります。国語の授業で学んだような、指示語・接続詞といったミクロレベルの理解(下の図に示す赤色の部分)を追いかけてばかりでは、「本」の主張は見えてきません。「木を見て森を見ず」の読書にならないためには「フォーカスを変えて、全体を俯瞰する」読書が必要なのです。

こちらのマトリクスの横軸に表現されるように「ミクロ <-> マクロ」という理解を意識する必要があるのです。

縦軸は「言葉通りの理解(テキストベース)」と「背景知識や推論に基づく状況の把握(状況モデル)」を表していますが、ここでは詳細を省略します。

3.読書の目的に応じて、自在に攻略法を変えることが可能になる

速読を次のような「読書の柔軟性を高める技術(reading flexibility)」として理解すると速読の可能性がさらに見えてくるはずです。

目的にふさわしいフォーカスを設定し、そのフォーカスにふさわしい読み方をコントロールする技術

これは「目的を設定して、それにふさわしい戦略(ストラテジー)を採用する」ことによって可能になります。

先に「速読は技術であり戦略(ストラテジー)」と書いたのは、こういうことなのです。

例えば、専門書で高度な学習をしたいと思った場合、最初からじっくり丁寧に本を読んでいては、いつまでたっても終わらない苦しみを味わい、途中で挫折しがちです。

そこで、PQRSストラテジーやR3(Rキューブ)ストラテジーを採用して、速読をフル活用する…といった具合です。(詳細は以下の記事をどうぞ。)

ハサミと速さは使いようで生きる!

拙著『フォーカス・リーディング』の中で、次のように書いておりますが…

速読術というのは、切れ味のいいハサミみたいなものです。目的がはっきりしているから役に立つ。何を切りたいのかという全体像がイメージできていないと、生産性は上がりません。調子に乗って切っていると、大事なことまで切り落としてしまいかねません。

── 拙著『フォーカス・リーディング』

同じ目的、方向性を持っていたとしても、ジャンルや著者によって、同じスピードで読んでも、同じレベルの理解が手に入るとは限りません。これも「スキーマ」に関わる問題ですので、当たり前の話。

フォーカス・リーディングでは単行本、新書の下読み(概要把握)であれば「1冊10分のスキミング」を標準的な読み方としています。しかし、本によってはそれが「90分の通読」ということもありえます。

重要なことは、速読を活用することで、本当の読書の目的を達成できること。

夢のような速読の妄想に惑わされない。速読技術をマスターしたからと言って、速さにとらわれない。

速読をマスターしたことで、読書に幅ができ、速くも、遅くも、浅くも、深くも読める ── そんなスタンスで活用すれば、速読技術は間違いなく、あなたの学びの価値を大きく高めてくれるはずです!

追伸

2008年に出版した拙著『フォーカス・リーディング』はすでに絶版になっておりますが、現在、無料のメール&動画講座に登録していただくことで、pdf版を無料でプレゼントさせていただいています。

下のバナーから登録して入手してください。

コメント